ちっちゃい傷

それまで、記憶の片隅にも残っていなかったようなことが、ふっと思い浮かぶことがある。

一度思い出すとなかなか消えなくて、あのときのあれはいったいなんだったのだろう、としばらく憂うことになる。

最近、ふっと思い出したのは小学生の時の学活の時間。

たしかみんなでドッジボールをするために、チームを2つに分けるとき。リーダー格の子が2人選出され、そのリーダーの子たちが順番に”欲しい人”を指名していく、というやつ。(あれはなんという決め方だったのだろう。ドラフト会議、みたいな)

あれ、今考えると、地獄のような苦痛な時間だったような気がする。

ドッジボールなるものをしなければいけない、という時点でそもそも特大の苦痛なのに、”戦力になりそうか・ならなさそうか”を全体のまえで発表され、”いる・いらない”を突きつけられる。

あれが私が体験した、一番最初の資本主義だった。

っていうかなんでそもそも、ドッチボールしなきゃいけないのか。なんでボールを人間にぶつけようとしなきゃいけないのか。当てられなきゃいけないのか。逃げなきゃいけないのか。獰猛なルールすぎはしないか。なんでそんな野蛮なルールを守らなければいけないのか。”みんなで”、”楽しまなきゃ”いけないのか。っていうか、私全然楽しくないんですけど!!!

などと、11歳の内気な少女に言えるわけもなく、、、すごすごと戦力外として逃げ惑う役目に徹していた。

今考えると、小学生のシステムはあらゆる点で残酷だった。

「好きな子同士でペアになって〜」とか、「仲良し同士で4人グループつくって〜」とか。

悪気もなく、良かれと思って先生もそうしていたのかもしれないし、”自分たちで話し合って決める”という意味ではたしかに”自治”の勉強にはなっていたのかもしれないけれど、あれってたぶんけっこうしんどいよ。ポツン、としてしまうのもしんどいし、誰かがポツンとなっているのをみるのもしんどい。気遣って声をかけられるのもしんどいし、”残らなくて良かった”などとホッとするのもしんどい。

ドッチボールの戦力外だからといって、ポツンと残ったからといって、その子の存在自体が否定されたわけじゃない。でも、10歳そこそこの子ども時代には結構堪えるし、悲しい気持ちにはなる。

あの時の感じた気持ちが、身体の片隅にずっと残っているだろうな、と思う。

「その決め方でやるなら、裏でやったほうがいいのでは?」とか、「好きな子同士、友達同士、という言葉は、好きではない子や友達ではない子が存在することを想起させるので、言い換えたほうがいいのでは?」などと、意見できなかったことは悔やまれるし、そもそも当時の自分がそのような言葉を持っていたとも思えないけれど。

こうした、傷跡にもなっていないような、簡単に忘れてしまうような、1㎜単位の出来事が積み重なって今の自分が出来上がっている。あのチクリチクリとした痛みも、誰かをキリキリと傷つけてしまった痛みも、自分自身に刻み込まれている。

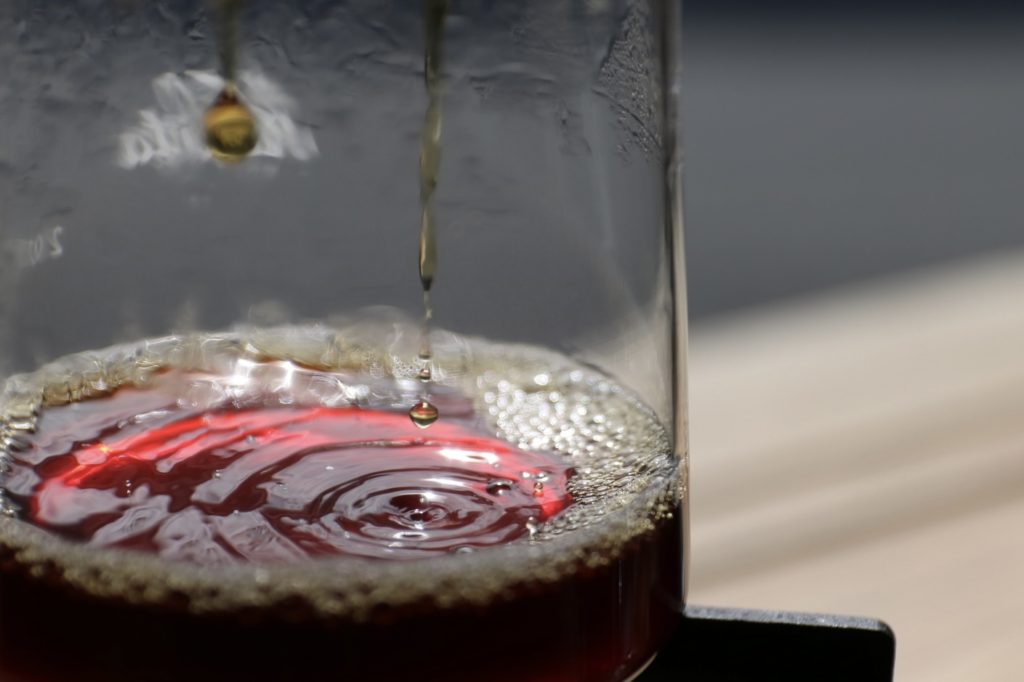

これらは、コーヒー屋をやる上で、必要な傷であったかもしれない。そうでもない、のかもしれない。

大人になって、その小さな傷をようやく傷だったのだと認識し、消化しているのかもしれない。

生きていたんだな、と思う。

関連記事

コメント9件

あまりにタイトスケジュールで誰がこのシステムに満足しているのか疑問になる年度代わりの慌ただしさ。久しぶりに読ませていただくことができました。

ほんとうに。今子供が小学生になり、付き添い登校で一日中学校にいる日々を過ごしていますが、運動も得意で皆勤賞だった私でも、学校で過ごす時間は今回の文章にある小さな傷がうずき、新たに血を流すこともあります。

学校が閉鎖空間になってしまっているのがやはり根本的な原因の一つなのかなぁ。

民間、地域の方…「先生」以外の肩書きの大人がいることから初めてはどうかなと思います。

子供はもちろん、先生方にとっても肩の力が抜けるのではないかな。

一人の担任が何科目も持つのはどうしても無理がある。

苦手なところは得意な人に任せたらいい。

その姿を見せること。そうして周りを頼って自分の目的を達成すればいいんだよ!というポジティブな姿を子供達に見せるのが本当に必要な教育だと思うんだけどな。

と、なんだか話が流れていってしまいました。

自分時間ができたら、お店にコーヒーを飲みに行かせてください♪

うんうん、自分も好きじゃなかったあのシステム

いつも取り残されてた気がします

今でも同じ様なシステムで決めたりしているのだろうか?

仲間はずれを作り出すシステム

寂しい思いをする子が出ていないといいな

公立の小学校や中学校はたまたまその地域にいた子が集められただけの、残酷なシステム

と、公立の学校教師をしている友人が言ってました。

大人になったら働く場所や済む場所は制約はあれど少なからず選べる可能性は出来ますからね。

できる子も出来ない子も

決められた環境で子供ながらに今を、今後をどう生きていくか。どうするのが最善なのか。を学ぶ場所であることを忘れてはいけないと思います。

-

初コメント失礼します!

あの頃は居場所を無くさないように頑張ってたなと思い出しました笑30人を収める64㎡の箱でしか生きていく選択肢しか思いつかなかったですね〜

余談ですが多部未華子さん出演の

「いちばん好きな花」というドラマが

好きな子同士のペアを作るのが苦手だった4人の大人を主軸に進む物語でとても面白かったのでオススメしておきます!子供の頃の違和感を言語化してくれてる素敵な作品なので是非笑

突然のコメント失礼します。

すごくすごく共感しすぎて。

私もそもそもドッヂボールが苦手で

怖くて苦痛の時間でした。

そしてその好きな人と組むと言うその仕組みに

びくびくしてたものです。

仲間外れなども経験したこどものころ。

少し大きくなり自分を出せるようになると

あ、今私が言ったこといけなかったな。という

ことはだいぶたった今でも思い出すと

胸の奥がキリキリ。

あまりにも共感しすぎてついコメントを。

長文失礼しました♀️